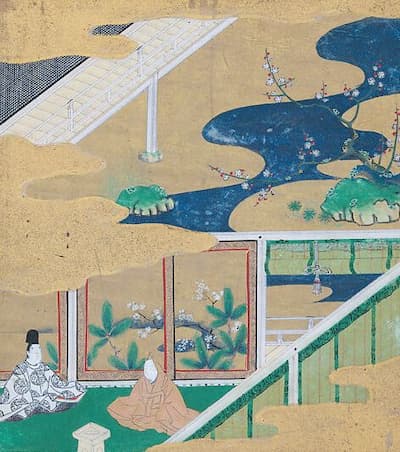

紫式部の『源氏物語』の主だった登場人物を歴史的な画像つきで紹介する。紫上、頭中将、光源氏、柏木などである。

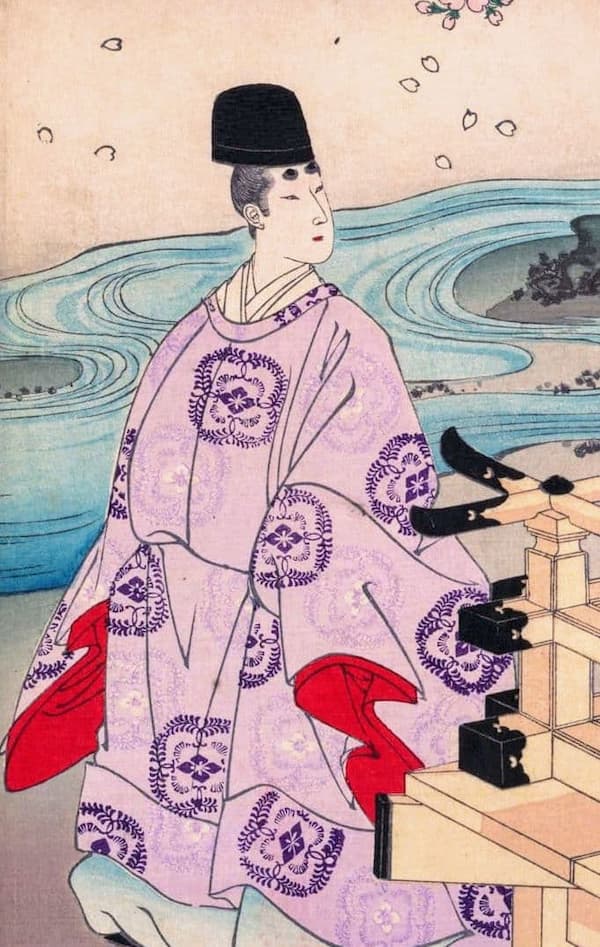

光源氏

源氏物語の主人公である。

幼少期

光源氏は桐壺帝の第2皇子であり、母は「桐壺更衣」(きりつぼのこうい)である。母はとても美しかったため、桐壺帝の寵愛を一心に受けていた。源氏もまた玉のように美しい子であり、「光の君」と呼ばれた。だが、桐壺更衣は桐壺帝の他の妻たちの激しい嫌がらせと嫉妬ゆえに、病にかかり、まもなく没してしまった

桐壺帝は光の君を天皇家の人間としてではなく、臣下の身分に下降させることを決めた。というのも、光の君がいずれ皇位についたなら、国乱が起こってしまうと占われたためだ。

また、彼の母方の後ろ盾がないことも一因だった。そのため、光の君は源氏の姓が与えられ、天皇家の臣下となった。かくして、光源氏と呼ばれるようになる。

桐壺帝は「藤壺」(ふじつぼ)を宮中に迎え入れた。藤壺は桐壺更衣に似た美人だった。光源氏は母の面影を藤壺に見出し、継母となった藤壺に慕うようになる。

青年時代の恋

光源氏は元服した。そこで、早速、左大臣の娘の葵の上(あおいのうえ)と結婚した。葵の上が年上であり、プライドが高く、なかなか光源氏を受け入れようとはしなかった。源氏は桐壷のことを思慕しながら、さらに別の女性とも関係をもつようになる。

源氏には、頭の中将という親友がいた。ある夜のこと、彼らは女性談義に花を咲かせていた。頭の中将はかつて契りを結び子供までできた中流の女性について話した。翌日、源氏はとある家で空蝉という中流の女性を見かけ、恋心をいだいた。その寝所に忍び入り、一夜を過ごした。

空蝉はもはや源氏に会おうとはしなかった。源氏は無理やり会おうとしたが、うまくいかなかった。結局、空蝉は夫とともに新たな任地に旅立ったので、源氏はもはや会うことができなくなった。

その頃、源氏は六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ)という女性のもとにも通っていた。六条御息所は高貴な生まれであり、気高い女性だった。源氏は彼女との交際に倦むようになっていた。

六条御息所のもと通う途中、たまたま夕顔という女性を見かけた。源氏は夕顔と一夜を過ごそうとした。だが、夕顔は化物につかれて死んでしまった。この夕顔こそ、頭の中将と契りを結んだかつての中流の女性だと事後的に知った。

源氏は北山を訪れた際に、藤壺に似た美少女を見かけた。紫の上である。紫の上は藤壺の姪だった。母はすでに没しており、祖母に育てられていた。源氏は紫の上を引き取りたいといったが、断られた。

帰京した源氏は藤壺のことを忘れがたく、密会した。二人はついに一線を超え、男女の関係に至ってしまう。その後、藤壺は光源氏の子供を生む。だが、この禁断の関係は周囲には当面知られることがなかった。

そのため、二人の子供は桐壺帝の子供として育てられる。のちに「冷泉帝」(れいぜいてい)となる。二人は後ろめたさと罪深さを感じるようになった。

紫の上を迎える

紫の上の祖母が没した。源氏は紫の上をいそいで連れ出し、自宅でともに暮らすようになった。この可憐な少女を自分の好むように育てていった。

源氏の女性遍歴は続いた。常陸宮(ひたちのみや)の娘の噂を聞き、頭中将と競ってその愛を勝ち取ろうとし、成功した。だが、実際に会ってみると、期待外れと感じた。鼻が異常に長く、鼻先が赤い女性だった。末摘花と呼ばれる。源氏は末摘花のもとから遠ざかった。

天皇の代替わりが起こった。桐壺帝から朱雀帝の時代に移った。朱雀帝は源氏の腹違いの兄である。

この頃、葵の上が源氏との子供を身ごもった。葵の上は祭りの見物にでかけた。上述の六条御息所と鉢合わせになった。お互いの従者が対立し、六条御息所の牛車が壊れる結果となった。気高い六条御息所はこれを辱めとみなし、葵の上を呪った。

葵の上は源氏との子供を生んだ。夕霧である。だが、六条御息所の生霊に呪い殺されてしまう。源氏は葵の上のことを悲しみ、喪に服した。喪があけると、紫の上を事実上の正妻として迎えた。

六条御息所は源氏との関係に思い悩んだ結果、伊勢へ下った。桐壺帝が没して、藤壺は出家した。

須磨流し

宮廷は次第に、兄朱雀帝の外戚である右大臣の派閥が権力を握るようになる。源氏は左大臣の派閥に属したので、劣勢に陥っていく。父という後ろ盾がすでに没しているのも、劣勢に拍車をかけた。それまで勢いに乗っていた源氏だったが、その勢いに陰りがみえてきたのである。さらに、ここで決定的なスキャンダルが露見した。

これより前のことである。源氏は祝宴に参加した夜、朧月夜(おぼろづきよ)という女性で出会い、一夜を過ごした。これが源氏の運命の転機となる。というのも、朧月夜は右大臣娘だったが、この右大臣は源氏の政敵だったためだ。

しかも、朧月夜は源氏の兄の春宮に嫁ぐことが決まっていたのである。その後も朧月夜との関係は続いていた。だが、ついに右大臣にこの関係が露見してしまったのだ。

右大臣は激怒した。源氏はいよいよ立場を危うくした。そのような中で花散里(はなちるさと)の姉妹のもとに通うこともあった。だがついに宮廷での足場を失い、源氏は須磨への隠棲を余儀なくされた。これまでの驕りの結果だったといえるかもしれない。

須磨での生活はわびしいものだった。辺鄙な田舎に流された源氏を訪れる者はなかった。

だが、頭の中将だけは須磨に見舞いにきた。その後、須磨を暴風雨が襲った。明石から入道が源氏を迎えに来た。

そうするようにという夢のお告げがあったという。入道はもともと朝廷のもとで高い身分人物だった。源氏を明石の自邸に招き、自身の娘の明石の上(あかしのうえ)と結婚させた。明石の上は源氏の子を身ごもった。

源氏の栄華へ

その後、源氏は朱雀帝によって都に呼び戻された。源氏のいなかった期間に、右大臣が没していた。様々な問題が起こっていた。朱雀帝は源氏への処置が原因だったと推測し、宮廷に呼び戻したのである。源氏は権大納言の職についた。

朱雀帝が譲位し、冷泉帝が即位した。上述のように、源氏と藤壺の子である。だが、この事実は世間には知れ渡っていない。そのため、世間的には、源氏は冷泉帝の兄であった。源氏は藤壺と良好な関係を維持した。このような状況のもとで、左大臣派の源氏や頭中将は昇進していき、栄華を極めていく。

その一方、家庭では紫の上が正妻としてふるまっていた。源氏の愛を受けていた。だが、跡継ぎが誕生していなかった。そのようなタイミングで、明石の君との間に源氏の子供が生まれたと知る。しかも、源氏はその子を紫の上とともに引きとり、育てることになった。紫の上は嫉妬心に苦しんだ。だが、子育ての中で、成長していった。

同じ頃、六条御息所が帰京した。娘を源氏に託して、没した。また、源氏は末摘花のことを忘れたままだったが、たまたまその家の前を通りかかった。末摘花は荒れ果てた家で埋もれながら、源氏が再び会いに来るのをずっと待っていた。そのことを知り、源氏は末摘花の生活も引き受けることを決めた。

その後、源氏は六条御息所の娘を冷泉帝の后に推薦し、その后の一人にするのに成功した。梅坪の女御あるいは秋好中宮である。

その後、空蝉が夫の任期満了に伴い、帰京した。源氏はその一行と出会い、交流をもった。夫が亡くなり、空蝉は出家した。

源氏が30代に入った頃、藤壺が没した。源氏は悲嘆に暮れた。その頃、冷泉帝は自身の出生を秘密を知る。天皇の地位を実父の源氏に譲ろうとした。だが、源氏はこれを固辞した。

とはいえ、藤壺という母が亡くなったので、冷泉帝は源氏という父への依存度が高まった。この頃、源氏は頭中将と冷泉帝の后をめぐって競争していた。冷泉帝は、源氏の推薦する梅坪の女御を第一の后とするのを決めた。

かくして、源氏は頭中将との競争に勝利し、いよいよ権力基盤を確立させた。源氏は太政大臣となり、政治的にはピークに達した。そこで、六条院を造営して、政治の世界では後見役に退いた。

院での生活

源氏は亡き夕顔の娘、玉鬘(たまかずら)と出会う。玉鬘は夕顔と頭中将の娘であり、乳母に育てられていた。源氏は玉鬘を自分の養女に迎えた。いまや、源氏はこれまで逢瀬を重ねてきた女性たちと六条院で暮らすようになった。紫の上、末摘花、玉鬘、花散里、明石の上とその娘である。出家した空蝉もともに暮らした。

玉鬘の美貌は世間で評判となり、多くの男性が求愛するようになった。源氏は玉鬘にふさわしい男性を選定し、弟の兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)を選んだ。二人の仲を進展させようとする。

だが同時に、源氏もまた玉鬘の美しさに惹かれていき、その思いを玉鬘に打ち明けた。とはいえ、若い頃の女性問題の失敗に学び、玉鬘との関係を深めぬよう自制した。

同時に、冷泉帝が玉鬘を見初めたため、源氏はその后にする計画を進めた。そのために、ここにきてようやく、玉鬘が頭の中将と夕顔の娘だということを頭の中将に打ち明けた。源氏と頭の中将の後見のもとで、玉鬘は宮中に入る運びとなった。だが、結局、玉鬘は髭黒の大将がむりやり結婚することになる。

明石の姫君は春宮の后になり、源氏の邸宅から出て宮中に入った。また、夕霧は頭の中将の娘と結婚することになった。かくして、源氏の子どもたちは巣立っていった。源氏は父としても安泰だった。

晩年の苦悩

この頃、先帝の朱雀院は出家を望んでいた。そのためには、まず娘の女三宮(おんなさんのみや)の結婚を決めてしまいたかった。相手選びに悩んだあげく、源氏に正妻とするよう打診した。

源氏はすでに40代に入っており、女三宮は20代に入ったばかりであった。年齢差は25歳ほどあっり、源氏は当初この依頼を断った。だが、女三宮が藤壺の姪であることやかつての天皇の娘であることなどにより、源氏は結局承諾した。

紫の上は正妻の地位を失った。自身の子供もいなかったので、心労を重ね、病に倒れた。出家を望んだ。だが、源氏は紫の上を手放したくなかったため、許可しなかった。源氏は熱心に看病した。その間に、頭中将の息子の柏木が女三宮と密通した。女三宮は懐妊した。

源氏はこの事実を知り、苦悩した。かつての自身と藤壺の因果だと確信した。女三の宮は薫を出産し、出家した。紫の上の病気が悪化していった。源氏らに見守られながら、息を引きとった。

源氏は最愛の人をなくし、悲嘆にくれた。涙に濡れる日々を送った。50代に入った頃、ついに、出家を決意した。なお、源氏の死については直接的には描かれていない。

頭中将:光源氏との双璧

頭中将は主人公の光源氏とは親友であり、良きライバルでもあった。また、源氏の義理の兄でもある。源氏物語の主要な男性の登場人物の一人として、本作品に奥行きと味わいをもたらしている。

頭中将(とうのちゅうじょう)の生涯

そもそも、「頭中将」は官職の名前であり、2つの官職を兼ねていた。一つは近衛中将(このえちゅうじょう)であり、禁中の護衛を仕切った。もう一つは蔵人頭(くろうどのとう)であり、天皇の私事を担当した。頭中将は源氏物語で最初にこの役職名で登場したので、この名で呼ばれている。ただし、物語が進むとともに出世している。

頭中将の父は左大臣であり、母は桐壺帝の妹の大宮である。藤原氏の家系に属しており、高貴な生まれである。同腹の妹には葵の上がいる。葵の上は源氏の正妻となるので、頭中将は源氏の義理の兄でもあった。子は置いが、雲井の雁や柏木(源氏の息子の夕霧の親友)、玉鬘などがいる。妻の一人には夕顔がいる。

頭中将の人物性

頭中将は源氏と多くの点で共通していた。優れた容姿、溢れる才能、高貴な生まれなどである。また、色好みの性格でも源氏に負けていなかった。栄達を望み、政治的キャリアを順調に進むことになる。そのため、様々な面で源氏の良きライバルとなった。同時に、葵の上の兄でもあったので、源氏と親しく交わった。

頭中将の栄達と晩年

頭中将は政治的に優れた人物であり、最終的には太政大臣にまで昇りつめた。これは当時の官職としては最高位のものである。

しかし、晩年、頭中将は源氏としばしば政争で衝突するようになる。きっかけは、天皇の皇后選びをめぐる争いだった。頭中将は自身の娘の弘徽殿女御(こきでんのにょうご)を推薦した。自身の娘が皇后となれば、頭中将の家系は政治的に安定・発展するためである。

紫式部の時代、藤原道長がいわゆる外戚政策によって実権を握った。すなわち、娘の藤原彰子を天皇に嫁がせることで、道長は孫たちを天皇に据え、自ら実権を握ったのである。これと同様のことを頭中将は画策したといえる。

だが、源氏の推薦する秋好中宮が皇后の候補として優位にたった。そこから、頭中将は源氏と激しくやり合うことになる。ただし、旧来の友情が潰えたわけではなかった。最後まで良きライバルで親友であった。

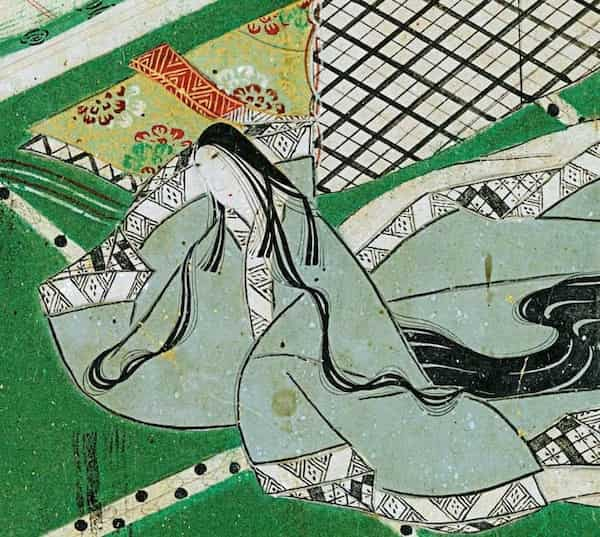

紫の上:光源氏の理想の花嫁

紫の上(むらさきのうえ)は光源氏の最愛の女性。だが、源氏の数々の行いが死の引き金となった。

紫上の生涯:出自

紫の上は兵部卿宮の外腹(ほかばら)の娘である。より重要なのは、藤壺の姪だったことだ。そのため、藤壺に容姿が似ていた。

源氏は藤壺に恋慕の情を抱いていた。紫の上が10歳の頃、紫の上が住んでいた北山を源氏が訪ねた。このとき、たまたま紫の上の姿を見た。紫の上に藤壺の姿が重なった。紫の上は天真爛漫な、若草の萌え出たような可憐な少女だった。

源氏はすぐに手元に置きたいと想った。だが、若紫=紫の上の祖母に反対され、当初は諦めた。だが、その祖母が没した後、源氏は若紫を自邸へ連れ帰った。

源氏のもとでの成長:源氏の正妻へ

源氏は若紫が藤壺の姪だと知った。ますます若紫を可愛がるようになった。自邸で、自身の理想通りの女性になるよう教育を始めた。源氏は相当な色好みだったが、これに対応できるよう育てようとした。

当時の源氏の正妻は葵の上だった。葵の上が没した頃、紫の上は源氏の事実上の正妻となった。源氏は25歳、紫の上は14歳だった。紫の上は源氏にとって理想の女性へと成長していった。才能も容姿も優れ、周囲から愛されるような女性になった。

源氏の女性遍歴に耐え忍ぶ:明石上など

だが、もちろん、源氏はその前後も紫の上に一途だったわけではなかった。特に、政敵の娘と恋仲になり、それが露見して危機的状況に陥った。単身で須磨に逃れた。紫の上は源氏の留守宅を守った。だが、源氏は明石に移り、そこで今度は明石上と結ばれた。

明石上は源氏の子を身ごもった。明石君が生まれた。源氏はその養育を紫の上に頼んだ。紫の上は源氏との間に子供を生んでいなかった。その状況下、嫉妬などに苦しめられながら、明石姫君の養育を承諾した。幸い、紫の上は子供が好きだったので、子育ては良い方向に働いた。

女三宮との結婚と死

その後、紫の上は養母として成長としていった。源氏は藤壺との子供が冷泉帝に即位したこともあり、栄華を極めていた。

源氏は兄の朱雀院から、愛娘の女三宮を正妻に迎えるよう頼まれた。源氏は40歳で、女三宮は14歳だった。源氏はその依頼を受け入れた。紫の上は再び気苦労と嫉妬で苦しむようになった。心労がたたり、ついに病床にふした。源氏の看病もむなしく、43歳で没した。

紫上

柏木:恋に果てた男

柏木(かしわぎ)と主人公の光源氏との関係は、親友の長男である。

柏木の生涯

柏木の父は頭中将(とうのちゅうじょう)であり、母は桐壺帝の右大臣の娘である。頭中将は光源氏の親友である。頭中将は太政大臣という最高の官職についたので、柏木は良家に生まれた人物である。

柏木自身もまた才能溢れる若者として育った。快活であり、音楽や蹴鞠を好んだ。頭中将が源氏の親友だったように、柏木は源氏の息子の夕霧(ゆうぎり)と親友になった。

婚姻による出世の望み

頭中将は柏木の将来に期待していた。柏木もまた、父と同様、大いに出世することを望んでいた。その自信もあった。そのために、高貴な女性との結婚を望んだ。柏木にとって特に望ましい相手は女三宮(おんなさんのみや)だった。

女三宮は朱雀院(すざくいん)の三女だった。朱雀院は源氏の兄であり、すでに天皇の座から退いていた。娘たちの中でも、特に女三宮を寵愛していた。美貌で評判な女三宮と結婚し、出世街道を躍進しようと柏木は考えた。

しかし、朱雀院は柏木を女三宮の夫には選ばなかった。月日が流れるうちに、朱雀院は病気になった。出家する前に、女三宮の夫を選び、安心したかった。そこで、悩んだ結果、信頼の厚い光源氏を女三宮の夫に選んだ。源氏はすでに紫の上を正妻としていたが、女三宮も妻に迎えた。

女三宮への横恋慕

柏木は女三宮の結婚に落胆した。だが、なかなか諦めがつかなかった。源氏はまだ14歳の女三宮をすぐに妻として愛することができなかった。そのような中で、ある日、柏木は源氏の邸宅の庭で蹴鞠をしていた。

女三宮の唐猫が邸宅内から逃げ出したのがきっかけで、美しい女三宮が柏木の眼前に現れた。そのため、柏木は女三宮への恋慕が再燃した。だが、柏木はその唐猫を入手して可愛がるだけで、それ以上には発展しなかった。

その後、柏木は女三宮の姉の落葉宮(おちばのみや)を正妻とした。この頃、紫の上の病気が次第に悪化していった。源氏はその看病に熱心であり、六条院の自邸を留守にしがちになった。柏木は女三宮への慕情を抑えきれず、ついに女三宮と密通した。

源氏はこの不義を知った。柏木はそれを源氏に知られたことを悟った。源氏は当時、人生の絶頂期にあり、政治的影響力が強かった。柏木は不義への罪悪感と源氏への恐怖から、病床にふすようになった。最後には悶絶して亡くなった。女三宮は柏木との子の薫(かおる)を生んだ。

柏木

夕顔:光源氏の月

夕顔(ゆうがお)と主人公の光源氏とは、物語の序盤で関係をもつ。その娘もさらに物語の重要な役割を担うことになる。

夕顔の生涯

夕顔は中流の家庭の出身とされる。光源氏は上流貴族の出身である。また、源氏と関係をもつ女性の大部分もまた上流貴族の出身である。そのため、中流出身という点で夕顔は特徴的といえる。

頭中将の前妻

源氏には、頭中将(とうのちゅうじょう)という親友がいる。頭中将もまた上流貴族出身である。頭中将はかつて夕顔に恋をし、側室として迎えていた。二人の間には、玉鬘という女の子が生まれた。だが、彼の正妻が夕顔に嫌がらせを繰り返したため、夕顔は彼の前から姿を消してしまった。その後、消息が不明となった。

ある日、源氏と頭中将らはどのような女性が好ましいかについての論議に花を咲かせていた。その際に、頭中将は夕顔についても素晴らしい女性として源氏に語っていた。ただし、夕顔の名前を出していなかったので、源氏はそのような女性が誰であるかを知らないままだった。この点が後に重要となる。

源氏と夕顔の出会い

ある日、源氏は或る用事で郊外を訪れた。その時、荒れ果てた家の夕顔の花に見とれていた。すると、その家から、香の焚き付けた扇が源氏に送られた。そこには和歌が書かれていた。源氏はこの寂れた家の奥ゆかしくセンスのよい女性にひかれた。それが夕顔だった。

二人はその後も和歌を送り合いながら、次第に距離を近づけていった。そのうちの一つに、「心あてにそれかとぞ見る白露の光そへたる夕顔の花」という歌がある。夕顔が源氏に送ったものだ。この歌の「夕顔」が彼女の名前の由来となった。

源氏と夕顔は距離をさらに近づけていき、男女の関係となった。だが、その夜、源氏は悪夢をみた。ふと目覚めると、隣で寝ていた夕顔は物の怪にとりつかれ、死の寸前だった。翌朝、夕顔はついに亡くなった。

源氏は夕顔の葬儀をどうにか終えた。その際に、「見し人の煙を雲と眺むれば夕べの空もむつましきかな」と和歌を詠んだ。

玉鬘への伏線

その後、源氏は夕顔の従者から、夕顔が頭中将の側室だったことを知る。上述のように、頭中将が素晴らしい女性として挙げていた女性だと認識した。さらに、玉鬘という女の子の存在を知り、興味を持った。この時点ではそれ以上のことは起こらなかった。だが、玉鬘が20歳に成長した頃、源氏と玉鬘の物語が始まることになる。

夕顔

玉鬘

玉鬘(たまかずら)と主人公の光源氏との関係は、親友の娘である。

源氏物語は全部で54帖から構成される。そのうち、玉鬘が初めて登場する第22帖「玉鬘」から第31帖「真木柱」(まきばしら)までは「玉鬘10帖」と呼ばれる。

玉鬘の生涯

玉鬘の父は頭中将(とうのちゅうじょう)であり、母は夕顔(ゆうがお)である。頭中将は源氏の親友だった。夕顔はかつて源氏の想い人であり、源氏物語でも人気の女性の一人である。

夕顔は玉鬘を生んだ後、頭中将のもとを去った。彼の正妻に嫌われていたためである。だが、玉鬘が幼い頃、夕顔は死んでしまう。それ以降、乳母に育てられた。玉鬘は才色兼備の女性に育った。数多くの男性から求婚された。

光源氏の養女へ

玉鬘は母の夕顔がすでに没していることを知らされていなかった。夕顔がまだ京都で存命だと思いこんでいた。求婚の誘いから逃れるためにも、玉鬘は筑紫を出発して京都に移動した。京都についた後、今後どうすべきか迷って、奈良の長谷寺に旅した。

玉鬘は長谷寺で、夕顔の侍女だった女性とたまたま出会った。その際に、夕顔がすでに没していたことを知った。さらに、かつての光源氏との深い関係についても知った。

その侍女は玉鬘とたまたま出会ったことを源氏に報告した。この頃、源氏は人生の絶頂期にあり、栄華を極めていた。源氏は夕顔のことを忘れられずにいた。その形見ともいえる玉鬘を養女として、自身の邸宅に呼び寄せることにした。

玉鬘の結婚

玉鬘は上述のように才色兼備であったので、宮廷でも多くの男性から求婚された。源氏自身は紫の上を正妻としており、玉鬘を養女として迎え入れた立場にあった。だが、玉鬘に恋慕の場を抱き、禁じられた関係に陥りかけた。だが、ぎりぎりのところで思いとどまった。

とはいえ、源氏は玉鬘を手放したくなかった。そこで、冷泉帝の従者として出仕させるプランを実現させようと画策する。だが、これには父の頭中将らが反対した。そうこうしている中で、髭黒大将(ひげくろのたいしょう)が玉鬘と強引に結婚することに成功した。

頭中将からすれば、髭黒大将は結婚相手として悪くなかった。だが、玉鬘は彼を好きにはなれなかった。源氏自身も玉鬘を自身の邸宅から出したくなかった。だが、髭黒大将は今度も強引に玉鬘をその屋敷から連れ出し、自身の邸宅に連れ帰った。

髭黒大将は正妻と確執が生まれ、正妻と離婚した。その後、玉鬘は彼と安定した生活を送ることができ、三人の子供が生まれた。

玉鬘

女三宮:薫の物語の始まり

女三宮(おんなさんのみや)は光源氏と薫大将をつなぐ重要な役柄にある。

光源氏との結婚

女三宮は主人公の光源氏の兄・朱雀院の三番目の皇女。朱雀院は重い病気にかかっており、出家しようと考えていた。だが、未婚の女三宮の行く末が心配であった。そこで、女三宮との結婚を光源氏に打診した。光源氏がこれを受け入れたため、女三宮は彼の正妻となった。

柏木との不義

柏木は政治的野心を抱いていた。朱雀院が女三宮を寵愛していたため、柏木は女三宮との結婚によって政治的キャリアを駆け上ることができると考えていた。だが、上述のように、女三宮は源氏の妻となった。

そもそも、源氏には紫の上という最愛の妻がいた。紫の上は源氏を中心とした宮廷世界を取り仕切っていた。だが、その心労がピークに達し、病床にふせた。源氏は紫の上を熱心に看病するようになった。

その頃、柏木はふとしたきっかけで女三宮の姿を見て、彼女への恋心を燃やした。その後、女三宮に接近し、ついに禁断の恋に踏み切ってしまった。この不義が源氏に知られた。柏木は苦悩の末に悶絶し、死んだ。

女三宮の出家と薫の物語

女三宮は柏木との子供を生んだ。薫(かおる)である。その後、彼女は源氏と別れて、出家した。その後、薫の物語が始まっていく。

女三宮

おすすめ参考文献

小澤洋子『『源氏物語』忘れ得ぬ初恋と懸隔の恋 : 朝顔の姫君と夕顔の女君』新典社, 2020

上原作和編『紫の上』勉誠出版, 2005

秋山虔監『柏木 : 恋に惑溺した男、そのなれの果て』朝日新聞出版, 2012