チャールズ・ダーウィンは19世紀イギリスの博物学者(1809―1882)。A.フンボルトらの影響を受けて、科学調査旅行を行い、その成果を用いて『種の起源』を完成させた。自然選択の進化論を様々なデータによって論証し、自然科学のみならず社会科学や人文学にも大きな影響を与えることになった。以下では、『種の起源』の内容や特徴も簡潔に説明する。

ダーウィン(Charles Darwin)の生涯

ダーウィンはイギリスのシュルーズベリーで医者の家庭に生まれた。祖父は先駆的な進化論者のエラズマス・ダーウインだった。母は著名な陶芸家ウェッジウッドの娘だった。現在の世界的な陶器メーカーのウェッジウッドである。

ダーウインはシュルーズベリー校で学んだ。1825年、父の意向で、エジンバラ大学で医学を学び始めた。だが、医学にはあまり関心を抱かず、屋外で科学的な観察や採取などにふけった。

1828年、再び父の意向で、ダーウィンは聖職者の道に進むことを期待された。ケンブリッジ大学に入ることになった。だが、神学にも興味をもてなかった。その代わりに、牧師に地質調査旅行に連れていってもらった。

学者としての成功

19世紀初頭、ドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトはスペインの中南米植民地で科学調査の旅行を行った。その成果を次々と公刊していた。ダーウィンは彼の著作を読み、本格的な科学調査旅行への参加を志すようになった。

1831年、ダーウィンはケンブリッジ大学を卒業した。そのタイミングで、イギリス海軍の測量船ビーグル号の世界一周航海に博物学者として参加できることになった。

ちなみに、このような科学調査旅行は1770年代の探検家ジェームズ・クック(いわゆるクック船長)が先駆的に行っていた。これが成功したため、イギリスで定着していた。

科学調査旅行へ

ダーウィンの調査旅行は5年間に及んだ。ブラジルやペルー、ガラパゴス諸島やオーストラリアなどで調査を行った。様々な動植物や化石、地質のあり方や火山活動による変化などを調査した。帰国後には、その航海誌を公刊することにもなる。

ちなみに、19世紀前半、中南米の各地で宗主国スペインにたいする独立革命が勃発していた(上述のフンボルトとシモン・ボリバルの出会いがその一因ともなっていた)。このような状況で、ダーウィンは調査旅行の過程で現地の反乱軍と戦闘することもあった。

帰国後、ダーウィンは調査の成果をまとめ、生物の種の変化について研究を進めた。進化論にかんする考察を、ライエルらの協力をえながら、深めていった。

1858年、ダーウィンはウォーレスが自身と同じような自然選択の進化論を考えていることを知った。そこで、両者はともにロンドンのリンネ学会で彼らの論文を発表した。

さらに、1859年、ダーウィンは単独で成果を有名な『種の起原』として公表した。本書では、人間にかんしてはあまり書かれていなかった。1871年、『人間の由来』を公刊し、人間にも同様の議論を適用した。

ダーウィンの功績:『種の起源』

ここから、本書の重要な特徴を説明しよう。本書では、ダーウィンは種の起源を通常のどこでも観察できる自然的な法則に基づいて説明した。その特賞は主に3つある。競争と変異そして遺伝である。

すなわち、すべての生命は食料不足や病気などの理由により生存競争を強いられている(競争)。このような状況下で、或る種の個体が他の個体とは少し違ったものとして生まれる(変異)。

偶然生じた環境の変化に適応した個体の個体差が親から子へと受け継がれる(遺伝)。そのようにして、非常に長い時間をかけて、種は少しずつ変化していき、新しい種として認識されるに至る。

自然淘汰・選択と生命の樹

本書で特に新しかったのは、自然選択・淘汰と生命の樹だった。順にみていこう。

第一に、自然選択・淘汰である。ダーウィンは自然選択(淘汰)の概念を、人為的選択の概念になぞらえて作り出した。人為的淘汰とは、動植物のブリーダーによる行いである。

たとえば、ブリーダーは長い時間をかけて、家畜化された犬をかけあわせ、遺伝的変異を利用して、自身の理想に最も近い個体だけを繁殖させてきた。この人為的な選択を繰り返した結果、驚くほど多様な新品種を生み出した。

同様の選択が自然界でも生じる。ここで、ダーウィンは当時の人口学者マルサスの影響を受けている。

マルサスは人間に関して生存競争が行われてきたという。同様に、ダーウィンは自然界でも生存競争が生じてきたと論じる。その過程で、変異が起こり、環境に適応した個体が生み出されることで、生物は非常に長い時間をかけて新たな種をうみだしてきた、と。

第二に、生命の樹である。長い時間をかけて、様々な種がそれぞれの環境の変化に対応することで、新たな種を生み出してきた。それら種間の関係の系譜のパターンを図にするなら、それは樹形図となる。この樹形図が生命の樹である。

この生命の樹は、上述の調査旅行の結果としてうみだされた。たとえば、ダーウィンはこの調査の結果、ガラパゴス諸島の鳥類が、環境の大きく異なる南米の鳥類と同じ属に属していることに気づいた。その共通の祖先を辿ることはこの生命の樹を描き出すことでもあった。

進化論との関係

教科書的には、以上のようなダーウィンの貢献は従来の進化論に新たな刺激を与えたことにあるといわれる。上述のように、進化論自体はダーウィンの祖父によってすでに論じられていた。

ダーウィンの新しさは進化論において自然選択を導入したことにあった。それまでの進化論では、種の変化は適応プロセスによって説明されていなかったのである。

しかしながら、ダーウィン自身は『種の起源』の初版では、「進化」という概念を利用しなかった。その原因は彼が本書で否定しようとしていた理論と関係がある。

神学との関係:教会からの批判

ダーウィンが否定しようとしたのは、神が超自然的な摂理のような仕方でそれぞれの種を創造したという考えだった。キリスト教においては、神が万物の創造主である。もっとも、キリスト教の中にも様々な立場がある。

その中でも、神が自身の計画によって、人間という種を創造し、猿を人間とは独立した別の種として創造したという立場がある。人間が猿や他の生物とは別個の種として創造されたという考えはキリスト教では重要な意義をもちうる。

というのも、人間だけが神の似姿であり、ほかのあらゆる被造物を与えられた特別な存在だとされたためである。

これにたいし、ダーウィンの理論では、種の変化は誰もが観察できる「自然」の選択で生じる。反対に、神が一部の人々にのみ見せたとされる超自然的な摂理や介入はそこに関わらない。ダーウィンはこのような神の特別な介入を否定しようとした。あくまで、種の変化の主要因は「自然」選択である、と。

ダーウィンが進化という言葉を使用しなかったのは、神がなんらかの特別な計画のもとでこの世界を統御し導いているかのような印象を与えかねないからだった。進化はそのような神による人類の導きを連想させる言葉になりえたのだ。

ダーウィンの信奉者たちは、神という創造主を進化論あるいは種の変化の理論から排除するために、『種の起源』を積極的に擁護した。その結果、聖職者からダーウィニズムは無神論や唯物論として批判されるようになった。ちなみに、有名な昆虫学者のファーブルからも同様に批判された。

この批判は当時において、キリスト教会の敵だと宣言されているのに等しかった。ダーウィン理論はこのように神学や教会と対立した。だが、他方で、自然選択のプロセス自体が神の計画によるものだというキリスト教的ダーウィニズムも登場することになる。

社会的ダーウィニズム

ダーウィンは自然選択を人間の世界についても『人間の由来』で述べた。たとえば、人類の進歩の条件として、一方で恵まれない人々に援助を与えながら、他方で文明社会における競争の圧力を厳しく保つというバランスが重要だとした。さもなければ、一方が強すぎると他方が弱体化し、種の存続が危ぶまれる、と。

競争にかんしては、すべての人間に開かれた競争を訴えている。そこにおいて、最も優秀な者が最もよく成功し、最も多くの子孫を残すことを法律や慣習によって妨げるべきではない、と。

このように、ダーウィンは人間社会に自然淘汰の理論を適用していた。ただし、ダーウィン自身がいわゆる社会的ダーウィニズムと呼ばれる理論を本格的に展開したとはいいがたいが。

その後、ダーウィンは植物学の研究を深めた。1882年に没した。

ダーウィンの主な著作

『種の起源』(1859)

『人間の由来』(1871)

『植物の運動力』 (1880)

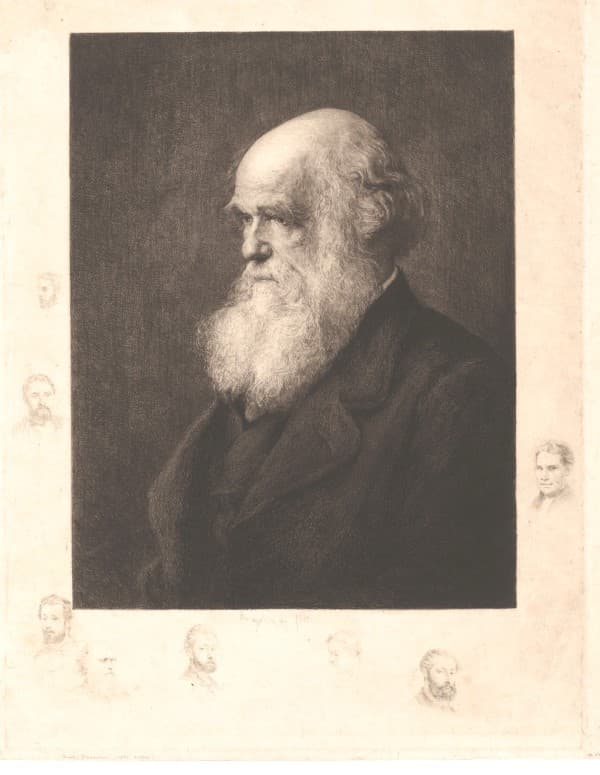

ダーウィンの肖像画

おすすめ参考文献

内田亮子『進化と暴走 : ダーウィン「種の起源」を読み直す』現代書館, 2020

Warren Breckman(ed.), The Cambridge history of modern European thought, Cambridge University Press, 2021

Erik L. Peterson, Understanding Charles Darwin, Cambridge University Press, 2023