フランス革命は18世紀末にフランスで起こった大革命。長らく、ブルジョワ革命だと目されてきた。だが、この見方は史実に合わず、もはや学術的には通用していない。

フランス革命はフランスの封建制を崩壊させ、近代化をもたらした。ナポレオン戦争によって、甚大な影響がヨーロッパ全体に波及し、全世界に広まっていった。そのため、今日において、世界史の出来事の中でも特に重要視されているものの一つである。

フランス革命に関する一連の記事によって、その背景や展開、意義や影響を説明していく。政治的・経済的側面だけでなく、演劇などの文化面もみていく。これらの記事は二種類に分けられる。

1,フランス革命の流れを通史的に追っていく記事

フランス革命の概略(1):背景と原因

フランス革命の概略(2):革命の勃発から1791年憲法制定へ(1789-1791)

フランス革命の概略(3):1791年の国民議会からジャコバン独裁の終焉へ(1791-1794)

フランス革命の概略(4):テルミドールから総裁政府そして革命の終焉(1794-)

2,個別テーマに着目した記事

フランス革命における恐怖政治とは

フランス革命における演劇

フランス革命における植民地と奴隷制

この記事は、「フランス革命の概略(1):背景と原因」である。

フランス革命の背景や原因とは?

革命の背景や原因としては、政治的あるいは文化的なものが指摘されている。より具体的には、アンシャン・レジームという旧来の制度の問題点や、そこでの財政問題、啓蒙思想がしばしば指摘されている。

身分社会という原因

まず着目されてきたのは、フランスの革命以前の封建的な旧体制(アンシャン・レジーム)に関するものである。この旧体制は身分社会であった。フランス革命はこの身分社会への反発として生じたと考えられてきた。そうだといえる面もある。だが、従来考えられてきたほど、この問題は単純ではない。

この問題を考える上で注目すべきは貴族である。身分社会への反感は大部分で貴族への反感だったためである。

フランス革命は、特権身分の貴族が、第三身分の特にブルジョワ階級との勢力争いの末に勃発したものではない。革命の背景として、貴族とブルジョワの対決という二項対立は単純すぎる。

というのも、そもそも18世紀、フランスの貴族は多種多様であり、一枚岩ではなかったからである。

革命前のフランス貴族の多様性

18世紀のフランスでは、誰が貴族であるかは国家によって公的に認証された。よって、形式的には、誰が貴族であるかを判定することはできる。とはいえ、貴族の内実は多種多様だった。というより、18世紀には、貴族としての共通点を見つけることのほうが難しくなっていた。

いくつかの違いがここで重要である。まず、職業の違いがあった。王の軍事行動に奉仕する伝統的な帯剣貴族と、法服貴族の区別が重要である。さらに、都市と地方のどちらに本拠地があるのかでも、生活や文化に大きな違いがあった。ほかにも、貴族の間でも貧富の格差が大きく、この資力の違いも重要だった。

貴族の多様性は貴族の地位の売買によって増大した。18世紀には、フランスでは貴族の地位が金銭で買えるようになっていた。その結果、貴族がこの時期に5万人ほど増えたと見込まれている。特に、商売に成功したブルジョワなどは名誉を欲するようになり、貴族の地位を購入した。

あるいは、娘を貴族の子息と結婚させた。そのため、商人出身の貴族が増えた。彼らは中世以来の古い血筋の貴族とは様々な点で異なった。この点において、ブルジョワは貴族と対立したというより、貴族になることを選んでいた。

貴族性をめぐる貴族の論争が革命の火種に

以上の結果として、貴族のあり方や本質をめぐって論争が生じるようになった。貴族とは何者か。現在の貴族の問題点はなにか。その論点や答えは多種多様であった。というのも、上述のように、それぞれの貴族の立場が大いに異なったためである。

たとえば、古くからの貴族は、家門の古さや血統を貴族の本質として重視した。古くからのよい血筋の貴族こそ、エリート中のエリートであり、真の貴族だ、と。だが、商人出身の貴族はむしろ、商業のようなフランスに役立つ行いに従事してきたものこそ、真の貴族だとした。そのような愛国的な行為を貴族性の基準として提示したのである。

このような貴族たちによる貴族論争がフランス革命の火種を提供することになる。たとえば、その論争の中で、一部の貴族は貴族の贅沢な暮らしを批判し、従来の質素で堅実な生活にもどるよう訴えていた。

実際に、特にパリなどの都市では、貴族は自らの威信を高めるために、多大な出費をしていた。様々な儀礼や社交の場に参加したり、豪華な調度品を揃えたりしたためである。このような贅沢な生活から身を引き、軍人らしい質素な生活に戻るのが、貴族のあるべき姿だ、と。

この貴族の贅沢への批判が、革命前夜の貴族批判と結びついていく。1770年代から、フランス王権は財政問題に苦しんでいった。マリー・アントワネットのように、王室が贅沢や無駄遣いの象徴とみなされていく。王家とつながりの深い宮廷貴族や大貴族もまた同様に贅沢や浪費の象徴として、民衆にも批判されていく。

実際には、彼らは貴族のほんの一部にすぎなかった。だが、貴族の代表として捉えられた。その際に、上述の貴族による貴族の贅沢批判なども利用されていった。すなわち、貴族自身による貴族批判が身分制への批判につながっていった。

ほかにも、貴族のイメージは弁護士たちの法律文学で悪化した。弁護士たちは当時の貴族が起こした事件の訴訟記録を公開した。さらに、それを利用した文芸作品を制作し、世論に影響を与えた。

そこでは、残酷で搾取的な貴族と、無力で不当に虐げられた清貧の平民という構図がみられた。貴族とその特権は、既存の秩序におけるあらゆる悪の元凶として描かれた。

かくして、貴族はフランス革命の直前には、不健康な贅沢好きであり、貪欲な私利私欲の追求者で、罪のない人々への無頓着な抑圧を行う人々として広く認知されるようになる。このような身分制度を変えなければならない、という空気が醸成されていった。

貴族側では、反論もなされた。たとえば、貴族とは軍事的なプロの集団であるとか、卓越した愛国者、美徳を復興させる者、フランス騎士道精神の擁護者などの見方を提示した。

とはいえ、革命前夜では、貴族たちは一致団結しなかった。それぞれの立場や利害があまりに異なっていたためである。よって、それぞれの貴族がそれぞれの立場で自己弁護した。貴族が一致団結するようになるのは、革命が始まってからである。

フランス革命の経済的背景とは?

革命の経済的原因はなんであったか?この点については、まだはっきりとはわかっていないようである。というのも、1970年代以降、研究の重点が経済的背景から政治的・文化的背景に移っていったためである。

ただし、経済的な背景や原因の再考も進められている。たとえば、18世紀のフランスは海外貿易が大いに発展した。その結果、商人のビジネス・エリートが財産を形成し、経済的に重要な役割を担うようになった。

フランス国内の経済では、国際貿易は重要な役割を担うようになった。これらビジネス・エリートはフランス革命へと続く三部会において、自分たちが政治的に代表されていないことに不満をもった。よって、自分たちの代表をそこに送れるようにしたいという要望書を国王に出していた。

彼らは従来考えられてきたブルジョワ(弁護士や地主)とは異なるタイプの平民である。そのため、このような新興の経済勢力による突き上げが革命の一因として考慮されている。

啓蒙思想という背景

18世紀、フランスではヴォルテールやルソー、モンテスキューらの啓蒙思想が発展した。これらはしばしばアンシャン・レジームを批判し、あるいは敵対的な理論を展開した。この思想が当時の人々の考えに影響を与え、フランス革命の一因となったと考えられている。

特に、ルソーの『社会契約論』での立憲主義的な人民主権論、ヴォルテールの『哲学辞典』での伝統批判、そしてドルバックの『自然構成論』での無神論がアンシャン・レジームへの対立を惹起したものとして着目されてきた。革命勃発以前から、これらの著作は当時のフランスの伝統にたいして有害だと考えられ、大きな騒乱を生み出すと批判されていた。

さらに、革命が起こった後、革命家たちはアンシャン・レジームの打倒を正当化する理論を啓蒙思想に探し出す。ルソーとヴォルテールを賛美し、彼らの遺体をパンテオンに移すことになる。

このように、啓蒙思想はフランス革命の勃発や進展に一定の影響を与えたように思われる。ただし、この因果関係の実証研究はそれほどうまくいっていないようである。啓蒙思想のテクストや読解が彼らの信念や実践とどのように関係したのかについての実証は現在も試みられている。

外交にかんする背景

18世紀、フランスの国力は衰退していった。この衰退は、特にイギリスとの七年戦争(1756-63)の後に顕著となる。この戦争でフランスは敗北し、海外帝国の大半を宿敵イギリスに奪われた。衰退の主な原因は、財政的な弱さ、軍事力の弱さ、同盟関係の不安定さなどである。

フランスは財政の弱さなどゆえに、外交政策の手段が制約されていた。そのような状況で、ポーランド分割を行ったプロイセンやオーストリアそしてロシアのような強国が既存の国際システムに挑戦し始めた。フランスはこれらの国への対処を迫られた。

18世紀後半には、フランスはそれまでの領土拡張政策を転換した。7年戦争で失われた植民地などを戦争によって奪い返すのは、あまりに費用とリスクが大きいと考えられた。そこで、ヨーロッパでの領土拡張ではなく、勢力均衡の維持がフランスの国益に資すると考えられた。

とはいえ、フランスはイギリス帝国などにたいしても無策だったわけではなかった。1775年に勃発したアメリカ独立革命への支援はフランスの大きな行動の一つだった。その結果、イギリスは貴重な大西洋沿岸の13植民地はアメリカ合衆国として独立した。

イギリスはこれらの植民地を失うことで、大きな権益と国際的な威信を失った。フランスはイギリスの専制からアメリカの自由を守ったという国際的名声をえた。

だが、全体的に見れば、この時期のフランスの外交政策には、フランス革命の勃発に寄与したとおもわれる政策もあった。三つ挙げよう。

第一に、フランスは従来の同盟国だったオスマン帝国をロシアやオーストリアの侵略から守らず、切り離した。これは1787年のオスマン帝国とロシア&オーストリアの戦争で明確になった。オスマン帝国から支援の要請を受けたが、フランスはこれを断ったのである。

この切り離しはアンシャン・レジームへの批判の種となった。なぜなら、オスマン帝国は16世紀以来、オーストリアのハプスブルク家に対抗するための同盟相手としてフランスでは人気があったためだった。

第二に、フランスはオーストリアやロシアなどとの四国同盟への加入を拒否した。この時期、イギリスがプロイセンとオランダと同盟を組んだ。これに対抗するために、フランスは四国同盟の結成を検討した。だが、財政不足ゆえに、戦争に巻き込まれるのを回避しようとして、同盟への参加を見送った。

その結果、イギリスなどにたいして集団防衛の手段をもたず、国際的に脆弱な状態に置かれた。この脆弱性はフランス国内で強く意識されていた。1788年にイギリスが艦隊を動かしたという噂が入ってきただけで、フランス国内でパニックが起こるほどだった。

フランスはいまやそれほどまでに国際的に弱体化し、国際的な名声や威信を失った。フランス国内ではそう考えられるようになった。このような批判が、アンシャン・レジームへの信用の失墜に拍車をかけた。

第三に、王妃マリー・アントワネットへの批判である。すなわち、その衰退の一因はマリー・アントワネットの外交政策にあるのではないかと噂されるようになっていった。アントワネットはオーストリアのハプスブルク家の出身である。アントワネットはオーストリアのために立ち働いているのではないか、などと論じられた。

この点について、詳しくは「マリー・アントワネット」の記事を参照。

財政問題という原因

フランス革命の直接的な原因としては、この時期のフランス財政の悪化が知られている。ルイ16世が国王に即位した1774年の時点で、フランスは多額の負債で苦しんでいた。ルイは様々な大臣を用いて、様々な改革を試みた。だが、うまくいかなかった。

アメリカ独立革命での莫大な戦費がフランス財政をさらに悪化させることになる。

同時に、フランス財政の厳しさは上述のような革命の火種をもたらしていった。

1787年、事態はついに大きく動いていく。財務総監のカロンヌは財政改善のために、名士会を招集した。

特権身分たる貴族たちにも課税しようとしたのである。免税は彼らの伝統的な特権の一つであった。そのため、特権身分は猛反発する。高等法院もまた特権身分に味方した。カロンヌは辞職を余儀なくされる。

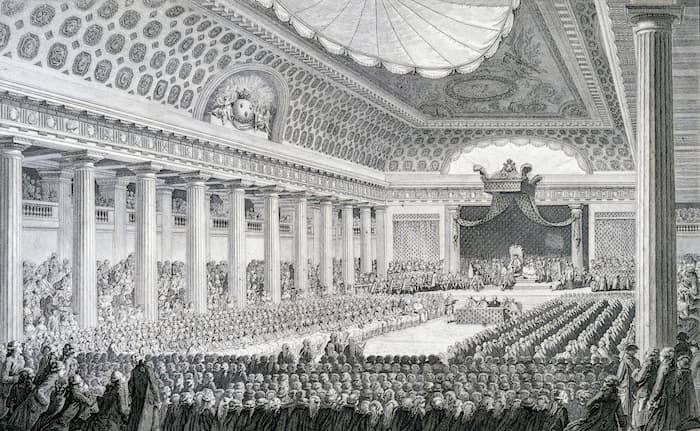

1788年、ネッケルがその後任者になる。第三身分との交渉の中で、全国三部会を招集することになる。

この三部会が革命の中核となっていく。

伝統的なフランス革命の理解とその否定

長らく、フランス革命はブルジョワ革命だと考えられてきた。それはブルジョワジーの台頭が原因だと考えられてきた。この伝統的な見方によれば、18世紀のフランスの経済的発展によって、ブルジョワジーの階級が経済面では台頭してきた。

だが、ブルジョワジーはフランスの旧来の体制(アンシャン・レジーム)において、様々な不利益を被っていた。

フランスのアンシャン・レジームは、王以外に、3つの身分で構成される身分社会である。聖職者という第一身分と、貴族という第二身分、平民の第三身分である。ブルジョワジーは第三身分に属する。

聖職者や貴族は免税などの様々な特権を享受したのに対し、平民は特権を得られず、むしろ重税に苦しんだ。また、様々な経済的な制約を被った。

このようなアンシャン・レジームにたいするブルジョワジー階級の不満がフランス革命の主な原因である。ブルジョワジーが貴族などの特権身分に不満をいだいて激しく対立するようになり、1789年についに不満を爆発させ、革命を起こした。これに成功し、ブルジョワジーが経済的権力だけでなく、政治的権力をも握るようになった、と。

以上のようなフランス革命のマルクス主義的な見方は今日の学問では通用しないと考えられている。

関連記事

・ ・

・ ・

おすすめ参考文献

Whiteman, Jeremy J., Reform, Revolution and French Global Policy, 1787–1791 (Aldershot, 2003)

Dubois, Laurent, A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787–1804 (Chapel Hill, 2004).

Aberdam, Serge, et al., Voter, élire pendant la Révolution française, 1789–1799: Guide pour la recherche (Paris, 2006).

Martin, Jean-Clément, Violence et révolution: Essai sur la naissance dʼun mythe national (Paris, 2006).

Doyle, William, Aristocracy and its Enemies in the Age of Revolution (Oxford, 2009).

Biard, Michel (ed.), La Révolution française, une histoire toujours vivante (Paris, 2009)

Feilla, Cecilia, The sentimental theater of the French Revolution (Routledge, 2016)

Andress, David (ed.), The Oxford handbook of the French Revolution *Oxford University Press, 2019)

von Güttner, Darius, French Revolution : the basics (Routledge, 2022)

山﨑耕一『フランス革命 : 「共和国」の誕生』刀水書房, 2018

高橋暁生編『 「フランス革命」を生きる』刀水書房, 2019